|

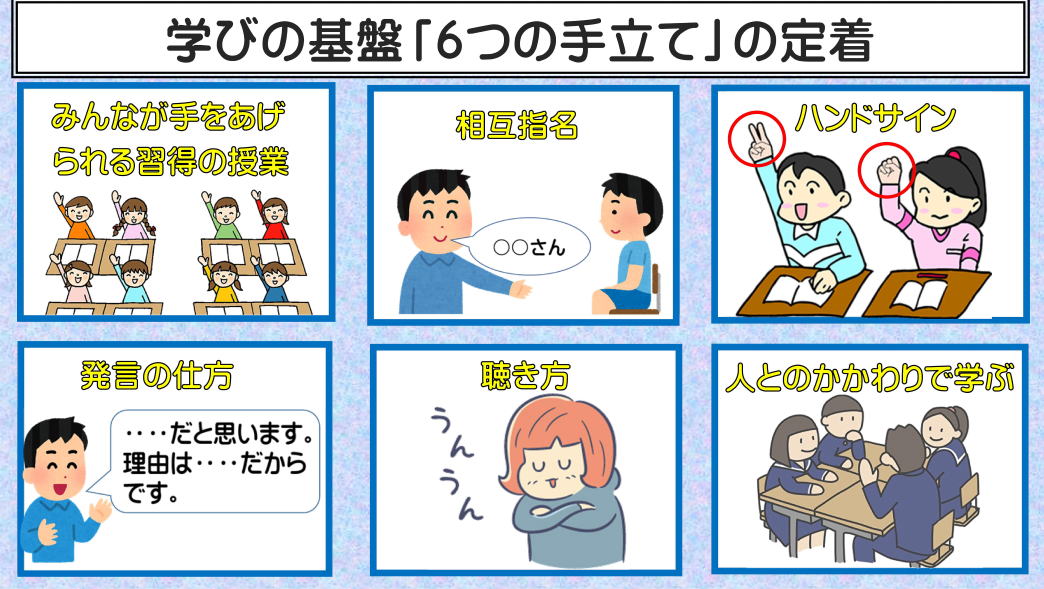

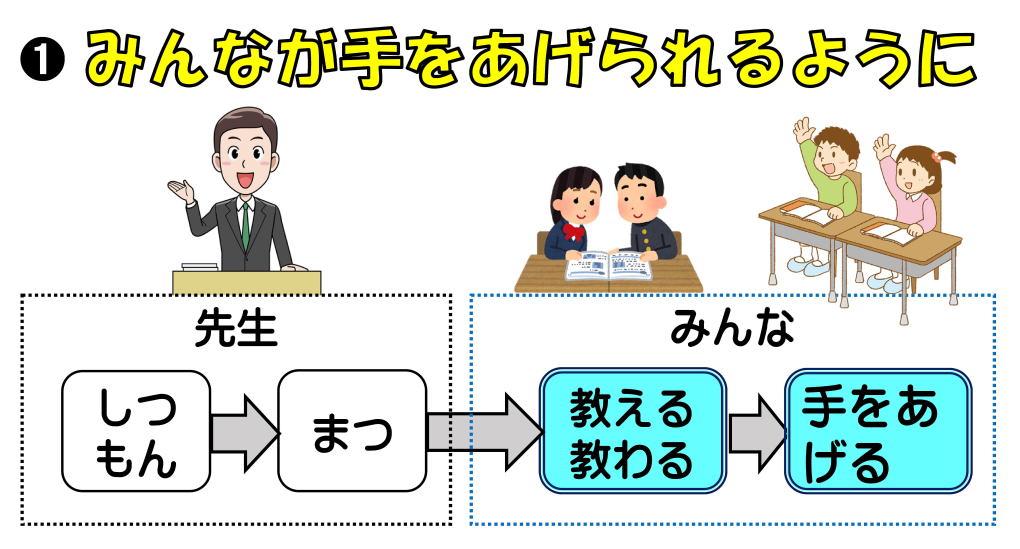

「話し合いの授業」でも「習得(教え込み)の授業」でも、子ども達一人一人が「自分の考えを積極的に発言できる」ようになることが大切です。発言できる子だけで授業を進めるのではなく、発言できない子も、進んで発言できるようにして、「全員に表現する力を養う」ことが求められます。「この子は発言しなくても考えているからいい」という考えは、「見捨てている」ことと同じです。 |

|

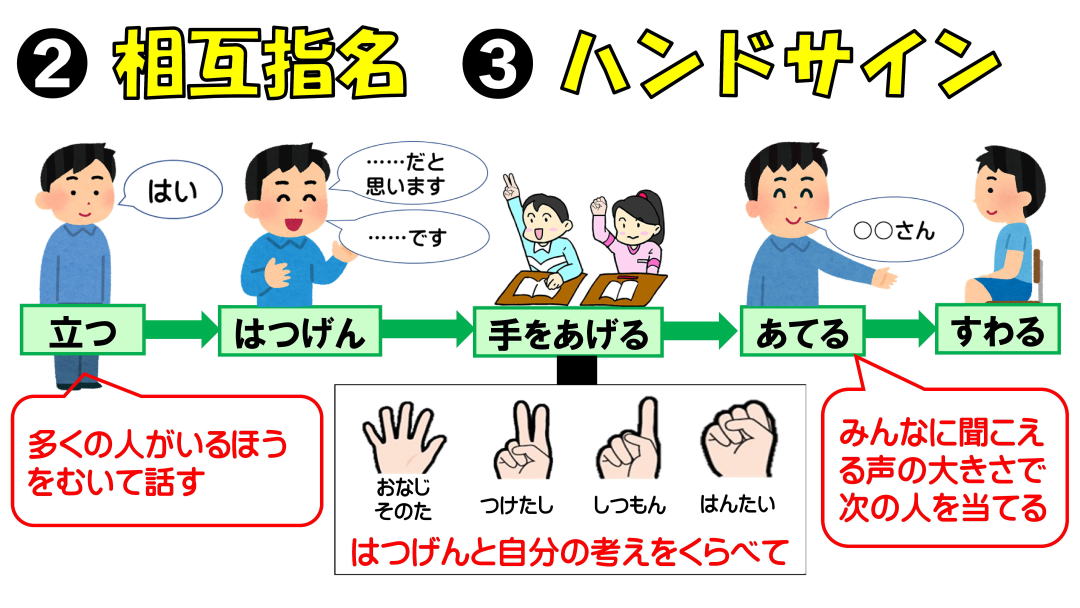

「相互指名」は、「自分達で話し合いを進める」ためのものです。 「特定の子だけ多く指名されてしまう」などの問題が生じるので、みんなで解決方法を考えることも大切です。 「ハンドサイン」は、級友の発言と自分の考えを比較して考えを深める手段です。これができるようになることで、「論点に即した話し合い」や「発言相互のつながり」が生まれてきます。 |

|

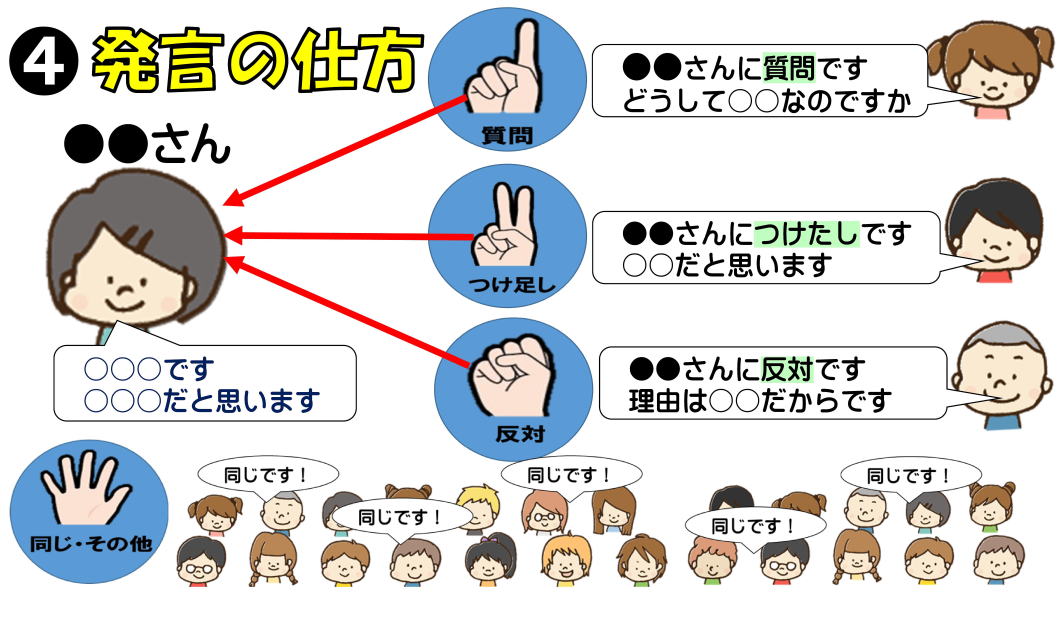

「発言の仕方」は、「他の発言との関連性」を意識したり、「根拠のある発言」をしたりできるようにするためのものです。 これらは、「基本的な発言の仕方」として児童生徒に提示しますが、自分なりの発言の仕方ができる子は、この発言の仕方に縛られる必要はありません。あくまでも「発言しやすくする」ための一つの方法です。 |

|

「話し手を見ながら聴く」、「うなずきながら聴く」、「あいづちをうちながら聴く」など、話し手が気持ちよく話せる聴き方をします。 「聴いた事」を「自分の知識のネットワーク」に関連付けて、自分の「知識の再構成」ができるようにします。 |

|

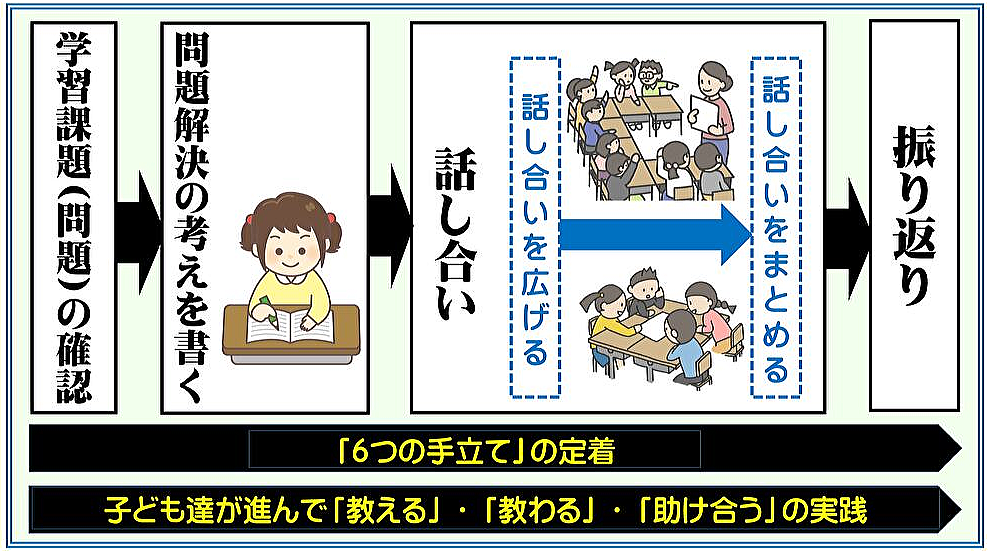

「人とのかかわり」で学んで成長できる力をつけることは、とても大切なことです。 そのために、授業ばかりでなく特別活動などの「すべての教育活動」において、「教える」・「教わる」・「助け合う」などが「自然にできる」ようにします。 ※先生に指示されてからやるのでは、その場限りになってしまいます。 |