|

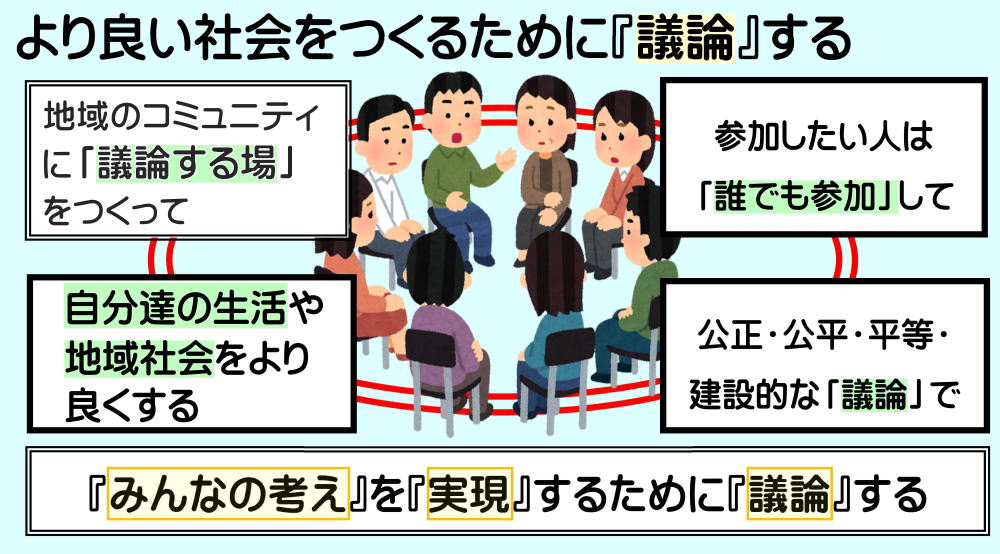

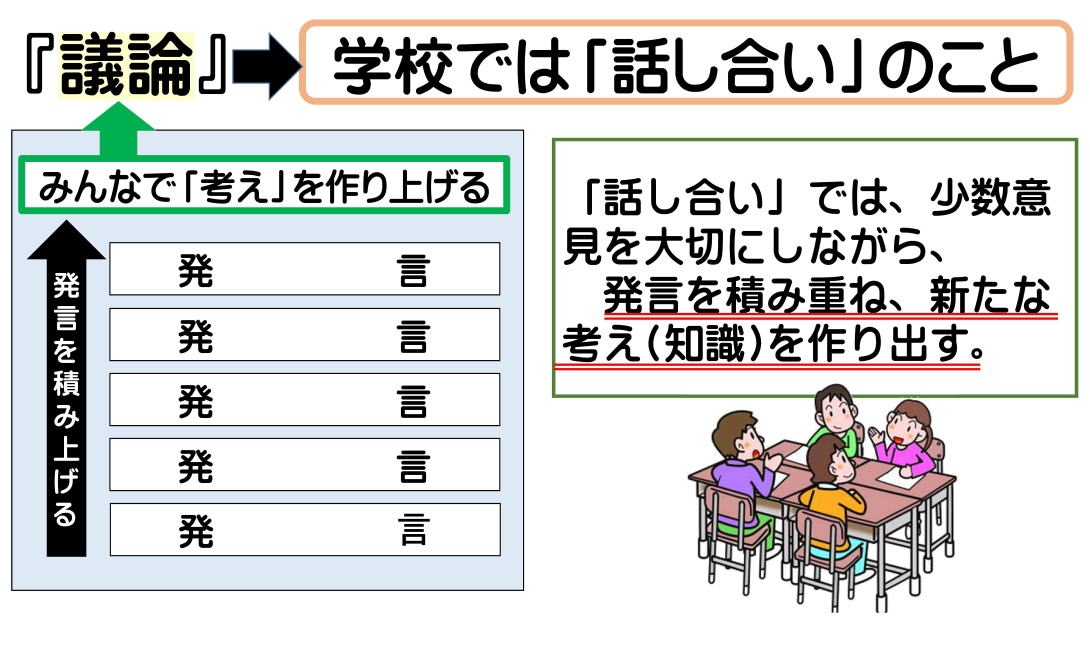

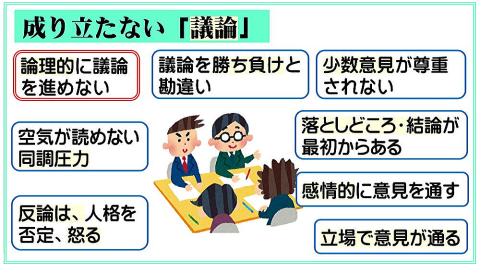

「問題解決の話し合い」や「議論」は、一人一人の発言の「言いっぱなし」では成立しません。 少数意見を大切にしながら、「発言を積み重ね」、最適解や新たな考えを作り出す「議論」にすることが大切です。 |

|

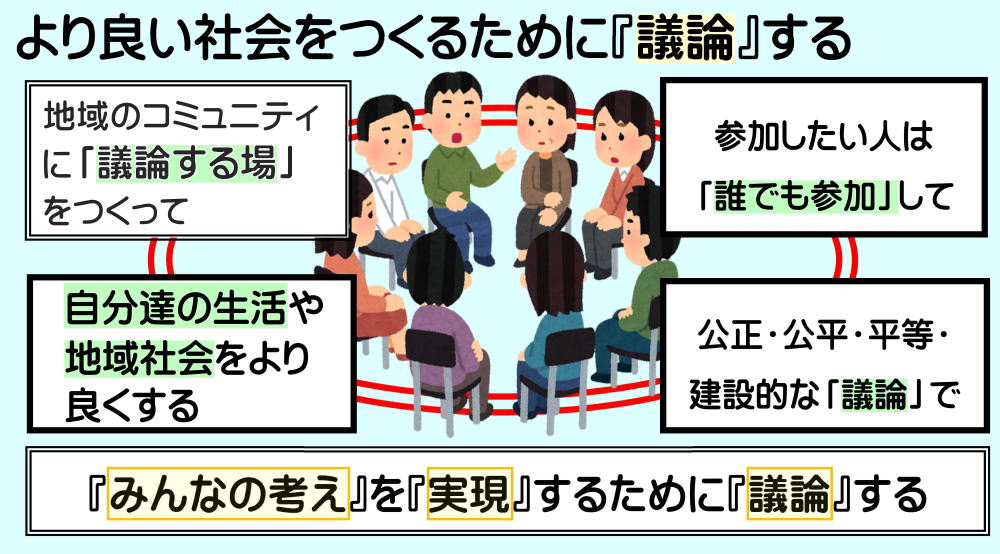

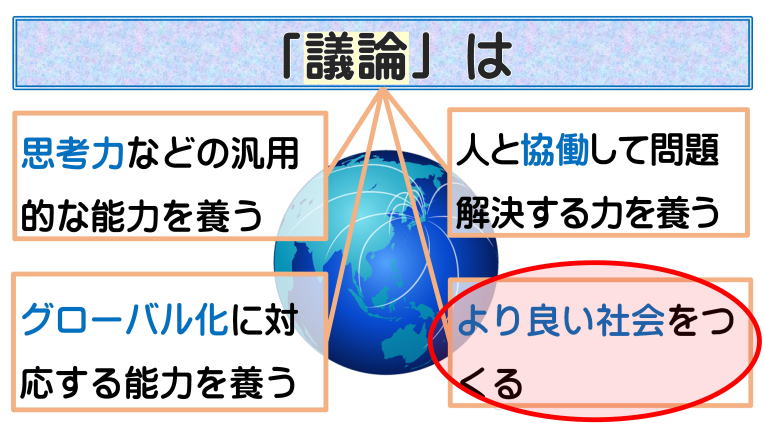

「議論」は、「解決のための正解のない問題」に対して人が協働して立ち向かったり、「より良い社会を実現」したりするための有効な「手段」だと考えられています。多様な人達と、「議論」を通して、理解し合い、問題解決のために「協働」して取り組むことができれば、よりよい社会を形成し、一人一人がより良い生活ができます。 |

|

私たちの社会や学校において、「議論」していると思っても、建設的な「議論」になっていないこともあります。 したがって、小学一年生の段階から、「主体的・対話的で深い学び」を実践して、「議論」ができる日本人を育てていくことが必要だと思います。 |

| 「議論」は、個人の「情」や「立場」を優先したり、「結論だけ」を優先したりして行われるべきものではありません。 「多様な意見」が出されることや「少数意見」が出されること、「論理的」に進められることを重視しなければなりません。 「ふつうは」とか「世間は」などの「実態のない基準」の「同調圧力」に縛られることなく、平等で公平・公正な「議論」を当たり前にして、一人一人が自分なりの幸せを求めて主体的に生きられる社会をつくることが大切です。 実現するためには、一人一人に「議論する力」を養うことができる「主体的・対話的で深い学び」を学校教育で充実させることが不可欠です。 |

|

「主体的・対話的で深い学び」つまり「問題解決の話し合い」は、多様な考えや情報を出し合ったり、少数意見も取り上げたりして、それらを積み重ねて「共通の考え」を作り上げる「話し合い」で「多面的・多角的・論理的に思考します。この問題解決の「話し合い」は、「議論」と同じです。 |