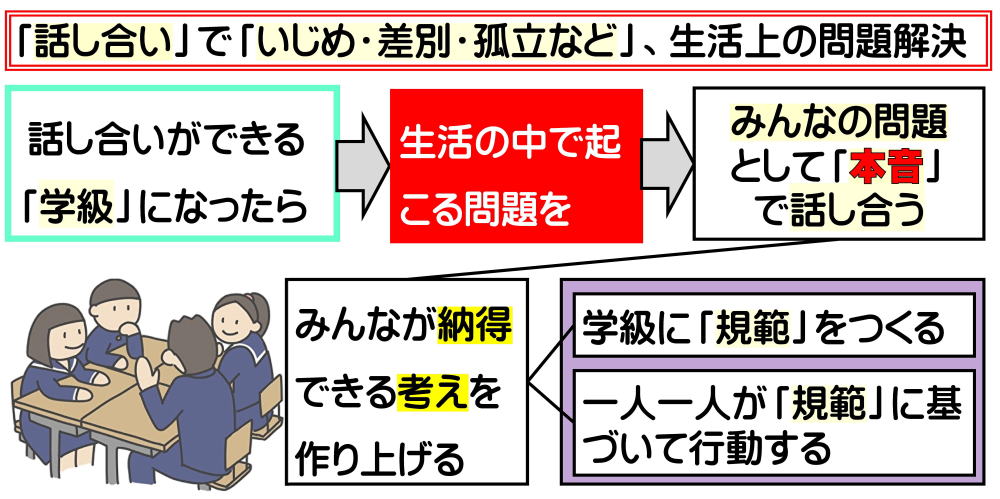

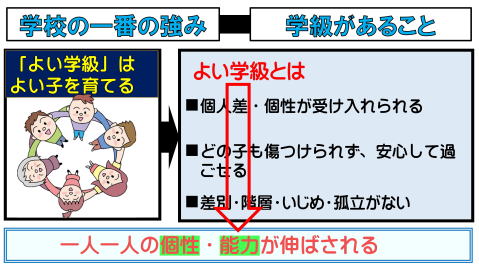

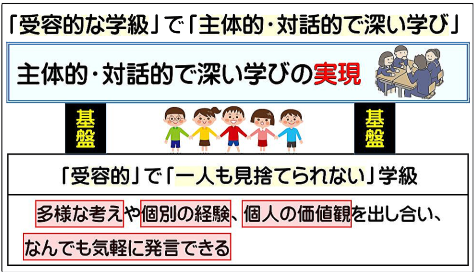

学級には、経験、価値観、考え方、学力、家庭環境、発達などの異なる「多様な子ども」が集まっている社会の縮図と言えます。

学級を「受容的」で「議論」ができるようにすると、人の「違い」の良さを学んだり、「違い」から起こるトラブルを解決したりする経験ができます。

このような「集団があること」、「集団を活用できること」が「学校の強み」です。

|

「動画説明」のページにリンクします。左の図をクリックしてください。 |

| いろいろな考えや価値観を持つ子、興味・関心が異なる子、学力が高い子・低い子など、多様な子が学級にはいます。「学習課題(問題)解決の話し合い」や「教える」、[教わる]、「助け合い」を重視して「受容的な学級づくり」をすることで、「主体的・対話的で深い学び」が充実します。 |

Copyright ©2016 kyoushinohiden All Rights Reserved.

新・教師の秘伝 P.73

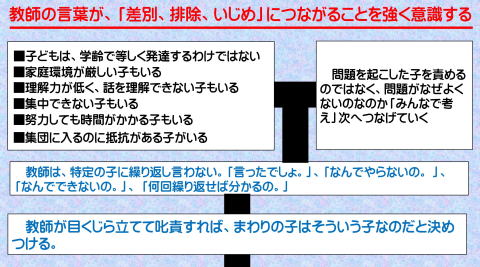

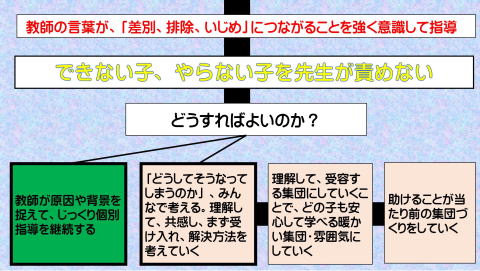

「つらい思いをしている子」が見過ごされてしまう集団に所属していることは、たいへんかわいそうなことであり、許されることではありません。

正義があり、助け合いがあり、だれでもあたたかく受け入れられて、全員がよくなれる学級づくりが大切です。

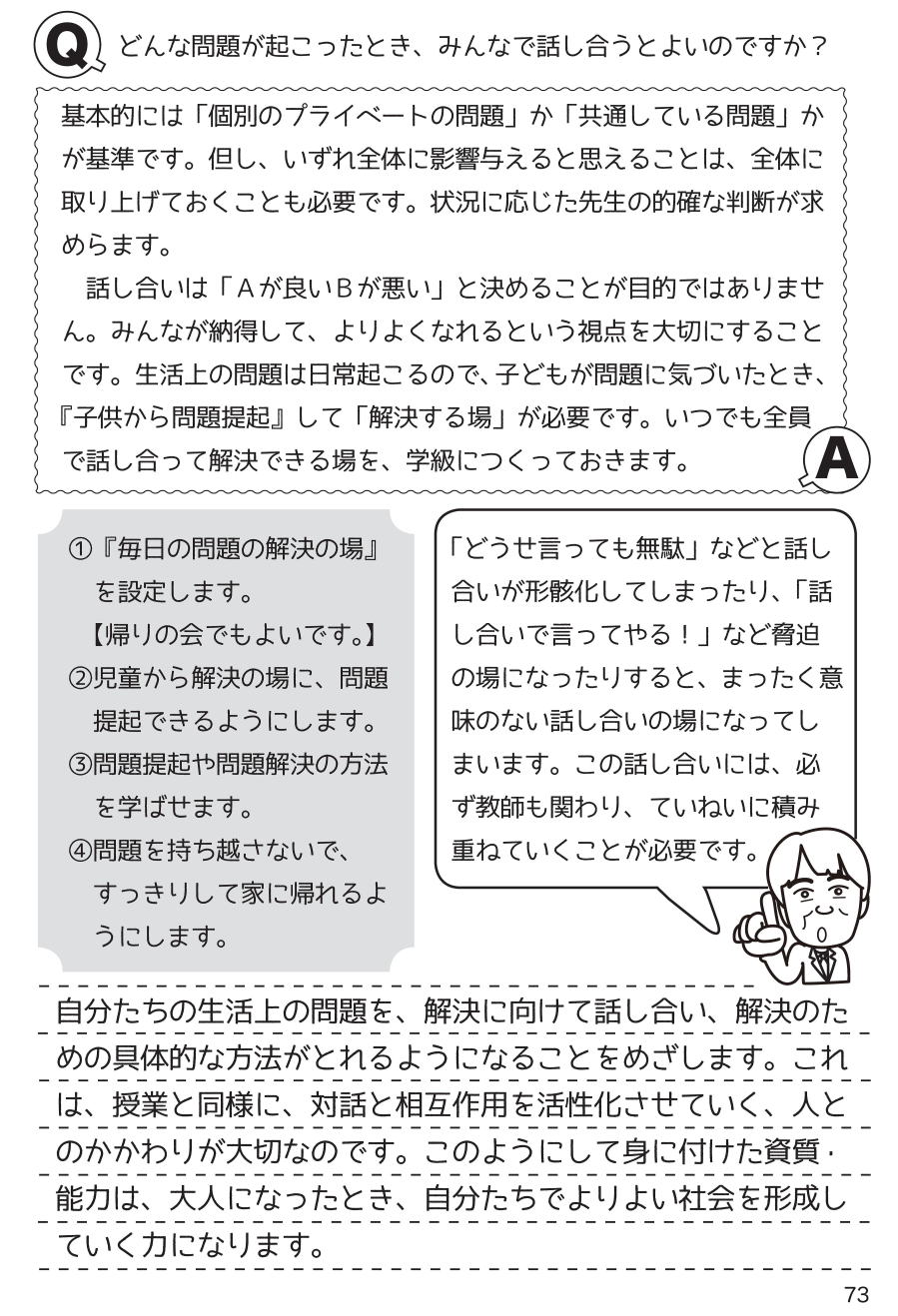

学級生活で起こるトラブルについて、一人一人が自分事として捉え、切実感を持って解決のために話し合える場を、学級につくることが大切です。 また、学級内で「議論」を重ねることで、生活上の問題を解決する経験を積むことができます。これは、将来より良い社会を築くための力にもつながります。さらに、お互いの具体的な経験や価値観を率直に語り合える「本音の話し合い」ができる集団を育むことにもつながります。

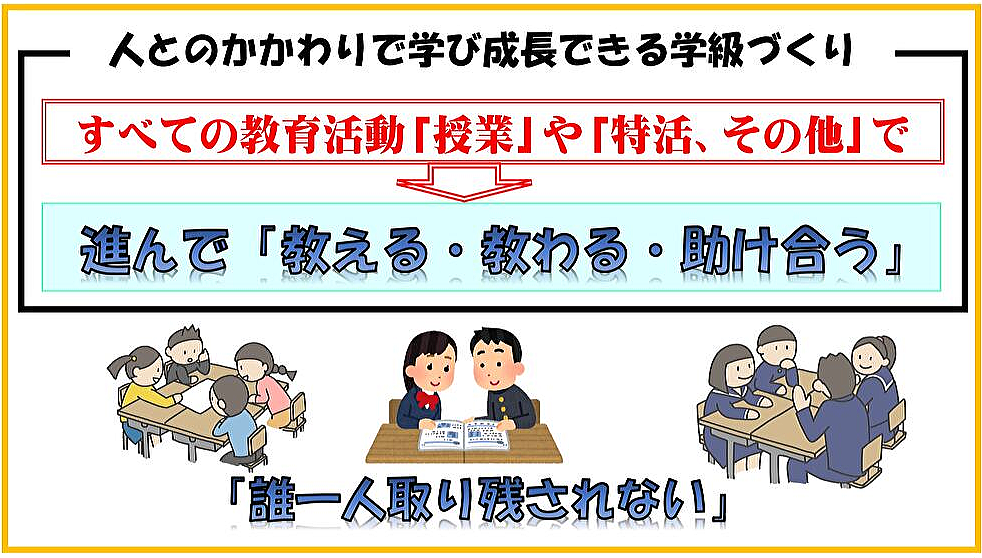

人とのよりよいかかわり方ができる「受容的な学級づくり」は、「先生の話」、「特別活動」、「道徳」だけでは困難です。「学校生活の中で最も長い時間を占める授業」で教えたり、教わったり、助けたり、助けられてたりして、よりよい関係をつくっていくことが必要です。

そのためには、先生に指示されたときだけやるのではなく、子ども達が「必要だと判断したとき」は、進んで「教える」、「教わる」、「助ける」、「助けられる」ができるようにします。その結果、よりよい人間関係の「受容的な学級」ができてきます。 |

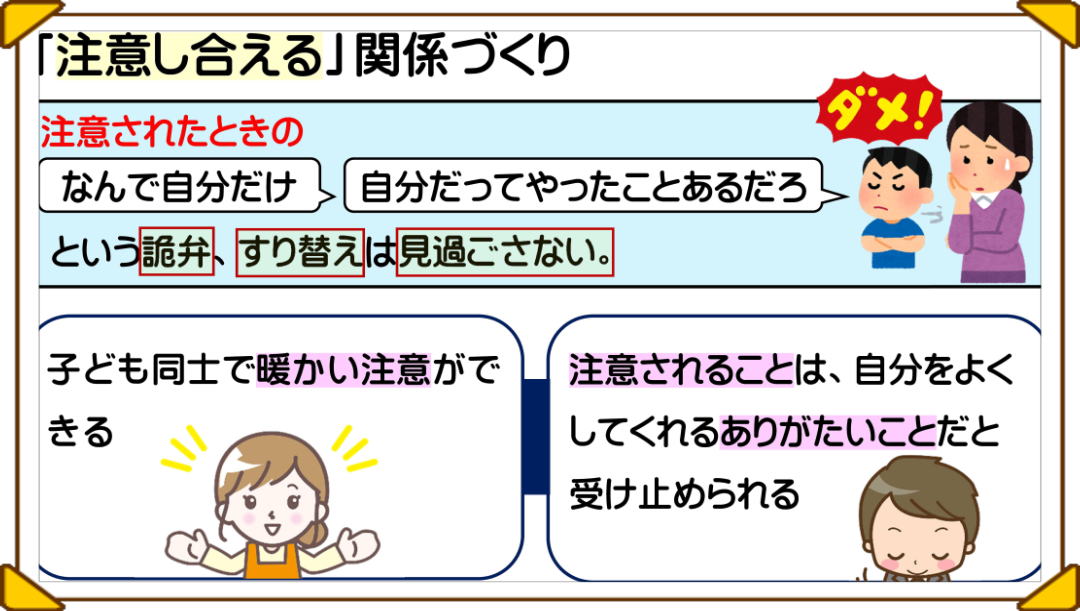

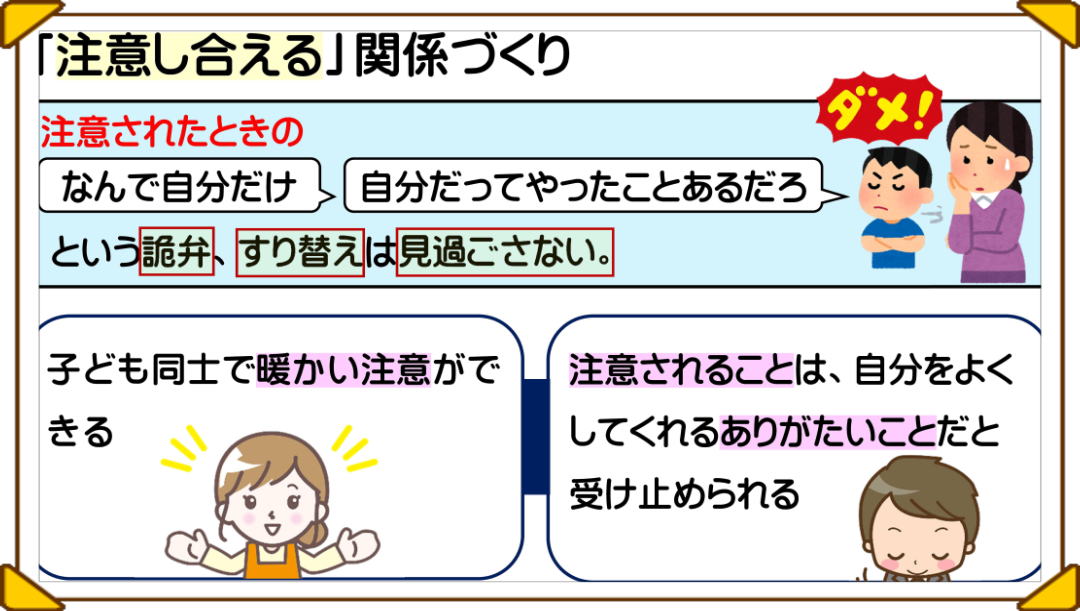

| 「相手を思ってあたたかい注意」ができて、「注意されたら自分を良くするために教えてくれている。」と捉え、「ありがとうと感謝の気持ちで受け入れられる」と、自分達でよりよい学級にしていくことができます。 |

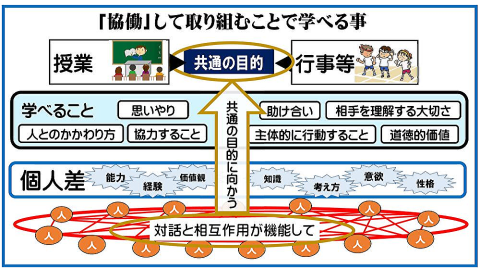

| 子ども達一人一人に「違い」があるからこそ、集団で協働的に物事に取り組むことで、「助け合いの良さ」、「協力することのすばらしさ」、「主体的に行動することの大切さ」、「人とのより良いかかわり方」などたくさんのことを学べます。一人一人が「対話」と「相互作用」を「機能」させて、級友と「協働」してやり遂げる体験が大切です。 |